Bible, Histoire, Archéologie

Histoire,

Archéologie

Accueil > Artefacts > Artefacts AT >

Une tablette cunéiforme révèle le nom d’un important personnage, Nébo-Sarsekim

La découverte

La découverte

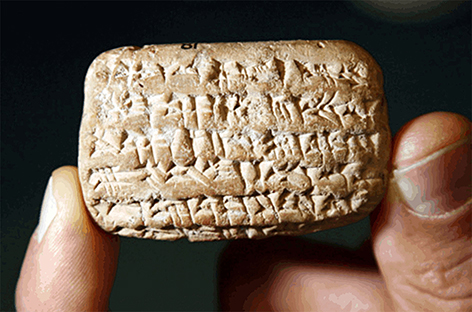

La tablette cunéiforme (BM 114789) mentionnant Nébo-Sarsekim a été découverte dans les années 1870 à Sippar, une ancienne ville babylonienne située à 32 km au sud-ouest de Bagdad et à 57 km au nord de Babylone.

Image ci-contre : l’écriture cunéiforme prend son nom des traits en forme de coin impressionnés par un calame sur de l’argile molle. Du latin cuneus signifiant «coin». D.R.

À la fin du XIXe siècle, ce sont des dizaines de milliers de tablettes cunéiformes qui ont été récupérées sur le site et apportées au British Museum (Gasche et Janssen 1997).

Ce n’est que plus tard, en 1920, que la tablette de Nébo-Sarsekim, d’une largeur de seulement de 5,5 cm, a été acquise par le musée britannique.

Un détail de la Voie Processionnelle de la cité antique de Babylone reconstituée partiellement au musée de Berlin.

Ci-dessus : un des 120 lions représentés le long de la Voie Processionnelle. Des motifs géométriques et des arbres sacrés accompagnent la procession de ces lions. © Théo Truschel.

La traduction

Depuis 1991, Michael Jursa, professeur associé à l’Université de Vienne, passait au crible les quelques 130 000 tablettes inscrites au British Museum pour dénicher quelques données sur les fonctionnaires babyloniens. Le 5 juillet 2007, il déchiffre le nom de Nébo-Sarsekim (Reynolds 2007) avec son titre complet, celui qui est mentionné dans le livre de Jérémie 39,2-3. Il y est question aussi du futur roi Nériglissar :

… la onzième année de Sédécias, le neuvième jour du quatrième mois, la brèche fut faite à la ville, – tous les chefs du roi de Babylone s’avancèrent, et occupèrent la porte du milieu : Nergal-Scharetser, Samgar-Nebu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Scharetser, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone… Version Louis Segond.

Les noms propres cités sont à découper différemment et à comprendre de la manière suivante en langue babylonienne :

« Nergal-sarésér, Samgar » = Nergal-šaruşur, le simmagir » :

« Nébo, Sarsekim, grand eunuque » = Nabu-šarussu-ukin, le chef des eunuques » ;

« Nergal-sarésér, grand mage » = « Nergal- šar-uşur, le rab mugi » ;

Trad. d’après Jursa, 2008. British Museum, Londres.

Image ci-contre : la tablette cunéiforme mentionnant le nom de Nabu-Šarussu-ukin, le chef des eunuques (rab ša-rēšil), selon Jérémie 39,2-3. Elle mesure 5,5 cm de large.© D.R.

Image ci-contre : la tablette cunéiforme mentionnant le nom de Nabu-Šarussu-ukin, le chef des eunuques (rab ša-rēšil), selon Jérémie 39,2-3. Elle mesure 5,5 cm de large.© D.R.

Le titre de simmagir désigne le gouverneur de la province du même nom en Babylonie. Il s’agit ici du futur roi Nériglissar (560-556 avant J.-C.). Le titre de rab-mugi s’applique à un commandement de corps d’armée babylonien. C’est un homonyme du premier Nergal-šar-uşur.

La tablette est si bien conservée qu’elle se lit dans son intégralité et que le déchiffrement fut rapide (Alberge 2007). C’est un reçu banal reconnaissant le paiement par Nébo-Sarsekim de 750 g d’or à l’Esagil, un temple de Babylone. Fait rare dans ce type de document, la date précise est mentionnée : la dixième année de Nabuchodonosor II (le Nébucadnetsar de la Bible, 595 avant J.-C.), huit ans avant la chute de Jérusalem et la destruction de son Temple. Selon le texte biblique, il aurait été présent lors du siège de Jérusalem en 586/587 avant J.-C. :

« 1 mine ½ (750 g) d’or de Nabu-Šarussu-ukin, le Chef des eunuques (rab ša-rēšil), transmise par Ardi-Banitu, l’eunuque (ša-rēši) qu’il a fait apporter à l’Esagil : Ardi-Banitu, l’a livré dans l’Esagil.

En présence de Bêl-usat, fils d’Aplaia, le garde du corps (naš patri), et de Nadin, fils de Marduk-zer-ibni. Le 18 Šabatu de l’an 10 de Nabuchodonosor (II), roi de Babylone (1er mars 594) ».

Trad. d’après Jursa, 2008. British Museum, Londres.

Trad. F. Joannès d’après M. Jursa 2008.

La traduction du texte cunéiforme confirme sa fonction exacte et nous donne le nom et le titre complet de Nabu-Šarussu-ukin.

Image ci-contre : le fond de la salle du trône du palais de Nabuchodonosor II à Babylone reconstitué partiellement au musée de Berlin. © Théo Truschel.

Image ci-contre : le fond de la salle du trône du palais de Nabuchodonosor II à Babylone reconstitué partiellement au musée de Berlin. © Théo Truschel.

Le contexte historique

Dans les Écritures et aussi dans les Chroniques babyloniennes, il est rapporté que Nabuchodonosor a assiégé Jérusalem (vers 589 avant J.-C.). Sédécias, qui avait été nommé roi tributaire de Juda par Nabuchodonosor II, s’était révolté et avait conclu une alliance avec l’Égypte, en la personne du pharaon Hophra (appelé Vaphrès par Manéthon, Apriès par Hérodote).

Le siège a été particulièrement violent (2 Rois 25, 3-8). Lorsque Nabuchodonosor investit finalement la ville en 586/587 avant J.-C., les fils de Sédécias furent mis à mort devant leur père, qui eut alors les yeux crevés, et fut emmené en captivité enchaîné jusqu’à sa mort.

Le point culminant de la campagne babylonienne fut la destruction complète du Temple de Salomon (le Premier Temple) ; Jérusalem est pillée, complètement rasée par Nebu-zar-adan, le capitaine des gardes du corps de Nabuchodonosor, la population déportée, toute la région dépeuplée à l’exception de quelques vignerons et cultivateurs (Jérémie 52,14-16) :

«… Il brûla la maison de l’Eternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem ; il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l’armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l’enceinte de Jérusalem. Nebu-zar-adan, chef des gardes, emmena captifs une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s’étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude… ». Version Louis Segond.

C’est à ce moment-là des Saintes Écritures que l’arche de l’Alliance du Temple de Jérusalem disparait de l’Histoire.

La proposition d’une version possible du Temple de Salomon, dit du Premier Temple : celle avec le vestibule couvert (I Rois 6-8 et II Chroniques 3-5). Il a été complètement détruit par l’armée néo-babylonienne de Nébucadnetsar en 586-587 avant J.-C. © Théo Truschel.

Pour en savoir plus

Bertrand Lafond, Aline Tenu, Francis Joannès, Philippe Clancier.

La Mésopotamie. De Guilgamesh à Artaban (3300-120 avant J.-C.)

MONDES ANCIENS sous la direction de Joël Cornette.

Éditions Belin, 2017.

Image ci-contre : le fond de la salle du trône du palais de Nabuchodonosor II à Babylone reconstitué partiellement au musée

Image ci-contre : le fond de la salle du trône du palais de Nabuchodonosor II à Babylone reconstitué partiellement au musée